(文/Wen-Jing Lin)

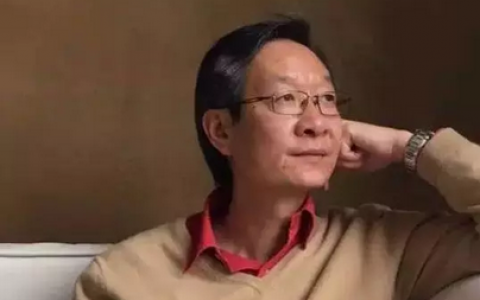

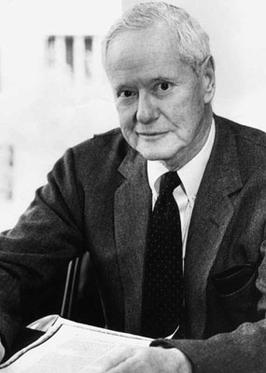

“马太效应”(Matthew effect)指的是即使两个研究者的能力相当、对科学的贡献也相当,但原本就有名的那位会比原本无名的那个得到更多的关注与认可。比方说,只能有一个获奖人的奖项通常会被颁发给原本就有名的那位(实验室大老板),而不是原本默默无名的那位(苦情研究生)。于是,有名的科学家愈来愈有名,相对地也能够累绩更多的名声与资源。

“马太效应”最初由社会学家罗伯特·莫顿(Robert K. Merton)于1968年所提出。但如何解释这个现象?一个可能的解释是,这些人得到了资源(不管是研究经费、人脉、或其他各式各样的资源),后续当然更有机会有高品质的研究产出,有了产出后当然就能得到更多的奖项、资助与名望。

只不过,一项新研究显示上述解释恐怕不是唯一的原因。

当然过去也有不少研究试图厘清“马太效应”的成因,但总是有个很大的限制──搞不好获奖人真的在某方面比没得奖的人更优秀啊!最近发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一项研究,克服了这一限制,这主要得力于荷兰的一个研究经费方案“Innovation Research Incentives Scheme”的机制,这是荷兰的年轻研究者获取初期研究经费的最主要来源。该资助机制的特别之处在于判断申请者能不能拿到经费是基于他们的分数是否达到标准。例如,我们假设标准是60分,那就表示分数超过60分的人都可以得到经费,但分数低于60分的人都拿不到。所以,61分的人跟96分的人都可以拿到钱,但59分的人跟21分的人都一毛钱也领不到。

但是我们可以想像,61分的人真的有比59分的人厉害到哪里去吗?就像考试的时候,猜错一题选择题可能就是及格与不及格的差别啊。所以研究者们假设,分数刚好通过、跟分数非常接近但未达标准的两群年轻研究者的实力其实是相当的,但两群人基于运气好或不好,只有其中一个拿到了这笔重要的研究经费。那么这些人在他们往后的研究生涯中,得到了什么不一样的待遇呢?

结果显示,在那些分数刚好通过标准因而获得初期研究经费的这群人之中,有较高比例的人日后也成功获得了其他研究经费(相较于分数接近但未获得初期研究经费的那群人)。这个现象不断重复的结果,导致在八年后,其中一群人所累计得到的研究经费总额比另一群人所得到的经费的两倍还要多!此外,在10-16年之后,这群人有28%成了正教授,但另一群人只有19%获得正教授的职位。

问题是,第一群人的研究产出真的有比另一群人高吗?就像先前提到的解释:得到经费的人或许做出了更好的研究,因而帮助他们申请到更多的经费。答案恐怕不支持这项解释。

因为这两群人在得到第一笔研究经费前后(前十年内与后五年内),两者的论文发表数量(publication)、论文被引用次数(citation)、以及H指数(H-index,是一个综合评量产出与品质的指标),都不相上下。显示至少在得到这笔重要的初期研究经费之后五年内,这群分数低空飞过的年轻研究者,之所以能得到更多其他的研究经费,并不是因为他们拿了这笔钱之后有了更好的研究成果。而或许只是因为他们的简历上,「研究经费」这一栏里多了一行。

这项新研究也发现,一开始申请失败的那一群人,日后有较少比例的人会继续申请几个大型的研究经费(但并不是因为这些人离开学术界或搬到别的国家,就只是因为他们不愿意再继续申请)。当然除了鼓励失败的人不要灰心,可以继续尝试项目经费申请外,更重要的是,制度应该有所改变了。

参考文献: Bol, T., Vaan, M. de, & Rijt, A. van de. (2018). The Matthew effect in science funding. Proceedings of the National Academy of Sciences , 115 (19), 4887–4890. doi: 10.1073 /pnas.1719557115

本文来自《Wen-Jing的科学文献报告》,经授权后发布,本文观点不代表沙鸥科报立场,转载请联系原作者。