青藏高原晚新生代以来构造变形及其地貌演化过程是认识和理解青藏高原地球动力学的重要基础。青藏高原

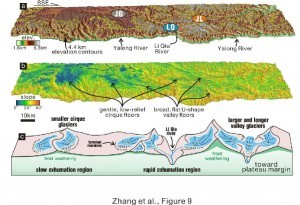

东缘低起伏地形面与高原边缘陡峭、深切割地貌并存的地貌特征,一直是构造地貌学研究的热点。近些年有关构造热年代学结果揭示出龙门山构造带及邻区存在~30-25 Ma与~10Ma两期快速冷却事件,进一步加深了高原边界构造变形的认识。除此之外,目前有关低起伏地貌面的形成机制也存在不同的认识,“澡盆填充说”重点强调了地表侵蚀削高填低的作用,而“均衡调整说”则认为青藏高原下地壳流变结构通过均衡调整控制了平坦地貌以及高原不断隆升和扩展。

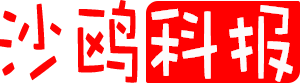

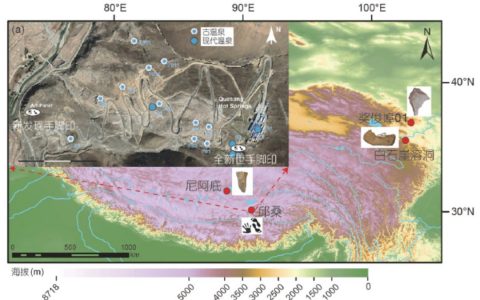

中国地震局地质研究所新构造与构造地貌研究室张会平研究员、刘静研究员与合作者通过对青藏高原东缘川西地区的野外地貌调查、U-Th/He构造热年代学及热历史模拟等研究,指出在高原内部同样存在两期幕式剥露隆升事件,该结果与龙门山构造带地区结果一致。在综合现有热年代学数据的基础上,研究也发现区域构造隆升事件的空间分布不均匀性特征,揭示出区域低起伏地貌面存在非等时发育的特征。通过对研究区内的冰川地貌解译,发现冰川侵蚀与冰缘风化作用可以形成上述非等时低起伏地貌面,揭示出冰川在高原地貌面形成过程中的重要性,这一“冰川侵蚀”新模式否定了青藏高原东缘低起伏地貌面形成于海平面的传统认识,进而对青藏高原东缘“下地壳流”隆升模式提出了的质疑。

以上研究成果发表在国际权威期刊Earth andPlanetary Science Letters。

论文链接:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X16302734

(据中国地震局地质研究所)

原创文章,如若转载,请注明出处。