今天棕榈虽然分布较为广泛,但主要集中在热带和亚热带地区,他们不怎么耐寒,尤其是幼苗。但是,最近科学家们在青藏高原腹地海拔高达4600米的地方却发现了棕榈的化石,这为青藏高原的隆升历史研究提供了新的证据。

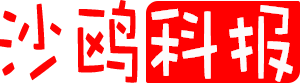

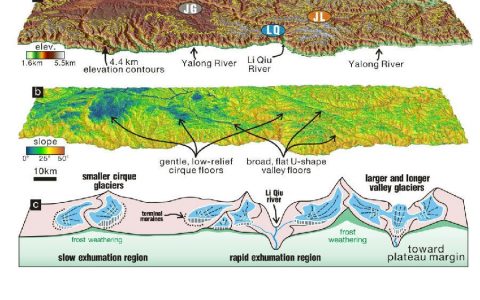

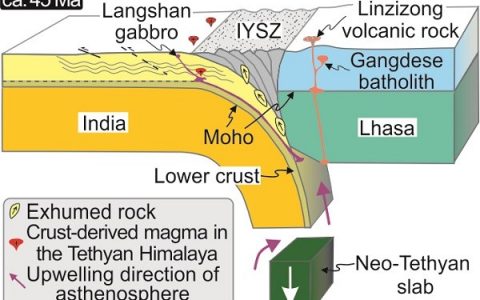

科研人员在藏北伦坡拉盆地距今约2500万年的地层中,采集到了这一珍贵的叶片化石标本,整个标本长度达到1米,叶脉清晰可见,是目前青藏高原地区最年轻的棕榈科化石记录。全球现生棕榈科植物共有2500多种,主要分布在全球热带地区,仅有部分种类分布于亚热带地区,像现在青藏高原中部这样高海拔的地区,棕榈科植物完全不可能存活。科研人员结合现在棕榈科植物分布区分析了制约棕榈科生长的最冷月均温等关键气候要素,并利用古气候模型模拟了13种不同的地形地貌情景,表明在2500万年前,生活在西藏中部的棕榈,分布的海拔高度不超过2300米,生活的地形地貌极有可能是一种东西向的峡谷,峡谷两侧为海拔4000米左右的高山。这一峡谷地貌直到新近纪(约2300万年)才逐步消失变成如今的高原。关于青藏高原隆升的时间和幅度,不同的专家学者依据不同的材料,得出不同的结论和观点。曾经有外国学者利用同位素分析认为,伦坡拉盆地在3500万年前已经接近甚至达到了现在约4500米的高程,而棕榈化石的发现表明当时青藏高原尚未完全形成,中部存在一个东西向的大峡谷。这一发现将青藏高原中部的抬升历史推后了至少约1000万年。这一发现也为认识青藏高原地形地貌的形成演变提供了新的化石证据。

近年来,版纳植物园和中科院古脊椎动物与古人类研究所联合组成的青藏高原古生物科考队,在人迹罕至、海拔近五千米的青藏高原核心地区开展了多次野外科学考察,陆续发现了多个新的、不同地质时期和地点的化石生物群。此次报道的大型棕榈科叶片化石,与之前报道的该生物群中的攀鲈、椿榆、栾树等,表明地质时期的青藏高原生物多样性远比现在要高很多,正是由于高原抬升所引起的环境变化,导致许多物种在这一地区逐渐消失。科研人员正在系统性地开展相关研究,以期逐步认识青藏高原的生物多样性变化历史以及古环境的变化过程。

参考文献:

No high Tibetan Plateau until the Neogene http://advances.sciencemag.org/content/5/3/eaav2189

原创文章,如若转载,请注明出处。