编辑:古生物化石的发现不仅仅是发现了一枚化石,或揭示生物演化,在不同地区发现同一物种也为全球的块体运动提供坚实的基础,众所周知魏格纳的“大陆漂移学说”即有古生物学上的证据,然而生物的迁移和演化同时为气候变化和地壳抬升及其之间的耦合关系提供佐证。喜马拉雅原羊的发现见证了青藏高原的隆升过程,为其抬升的时间点提供了一个很好的证据。

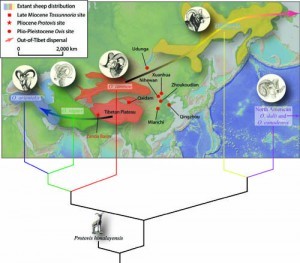

现代的盘羊(Ovis)广泛分布于高加索、喜马拉雅、青藏高原、天山-阿尔泰山、东西伯利亚,以及北美的落

基山等一系列山地范围内。在欧亚大陆,盘羊化石只是在华北、东西伯利亚和西欧的几个更新世地点发现了少量牙齿材料,而之前在青藏高原没有记录。

在近期出版的国际刊物《古脊椎动物学报》(Journal of Vertebrate Paleontology)上,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和美国洛杉矶自然历史博物馆联合团队的王晓鸣等人报道了在西藏札达盆地发现的一个化石羊类新属种喜马拉雅原羊(Protovis himalayensis)。这一发现不仅将羊类的化石记录扩展到青藏高原的上新世,并且提出青藏高原,可能还包括天山-阿尔泰山,代表了盘羊的祖先生活地区,这一基干类群是所有盘羊现生种的最近共同祖先,并与该团队之前提出的冰期动物“走出西藏”的起源理论一致。

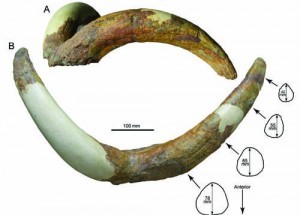

新的化石材料在2006年和2007年的野外考察中采集自喜马拉雅山西部、西藏自治区札达县的观景台地点(古脊椎所野外地点ZD0712)。正型标本(IVPP V18928)为一对几乎完整的雄性左右角心,是建立这个新属种的主要基础。角心的外弧全长443毫米,相似于一些盘羊现生种的尺寸。

新发现的这种已绝灭的羊类,其特征组合不同于盘羊、岩羊(Pseudois)和托苏羊(Tossunnoria)等其他属种。它小于现生的亚洲盘羊,但与盘羊一样具有向后外侧弯曲的角心和部分发育的额窦,以及一些趋向于盘羊的过渡性状。

居于喜马拉雅山和阿伊拉日居山之间的札达盆地形成于构造活跃的区域,在盆地的整个发展过程中,残余地貌的基底岩层和周边山脉沿札达古湖岸边提供了丰富的崎岖地形和低缓丘陵。原羊化石地点距一个由变质岩基底形成的古岛不远,在面临食肉动物捕猎者威胁时,这些悬崖峭壁可能为原羊提供了保护的条件。

札达盆地食草哺乳动物的化石碳同位素分析结果指示上新世时期C3植物在植被中占有统治地位。这一事实说

明,原羊与青藏高原的现代牛科动物一样,也以C3植物为食。

青藏高原的盘羊祖先与现代的盘羊占据相同的分布范围,在上新世已适应高海拔的寒冷环境,而当时的其他地区,包括高纬度的北极圈都处在更温暖的气候条件下。这一祖先类群快速进化到相似于现生盘羊的形态条件,在约260万年前第四纪冰期到来时,它们拥有了在冰冻环境下生存的竞争优势,因而迅速扩散到青藏高原周边以及更遥远的地区。大多数盘羊物种沿着它们的更新世扩散路线幸存下来,由此形成了高度一致的动物地理模式。

“根据原始羊类在喜马拉雅的这一次发现,为我们先前提出的“走出西藏”假说提供了另一个例证:盘羊祖先在上新世适应了高海拔的寒冷环境,并在更新世开始从其在青藏高原的最初生存区域向外扩散到华北、西伯利亚北部和亚洲西部地区”,王晓鸣研究员介绍说:“盘羊由此加入了其他几种哺乳动物,如大型猫科动物、北极狐、纯肉食性豺和披毛犀的行列,在冰河世纪扩散到青藏高原以外地区,成为更新世冰期动物群的成员”。

“新的化石材料和已有的分子生物学谱系都证明青藏高原,可能还包括天山-阿尔泰山代表了盘羊的起源地区”,文章的合作者李强博士说:“幸运的是,盘羊得到了山地环境的庇护,这可能是它们能够逃避被早期人类捕猎的一个重要因素,并且躲过了更新世末期的绝灭事件而生存下来,而它们的许多冰期动物群同伴却没能幸免”。

此项研究得到中国科学院战略性先导科技专项、973项目、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2016.1169190

(据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

原创文章,如若转载,请注明出处。