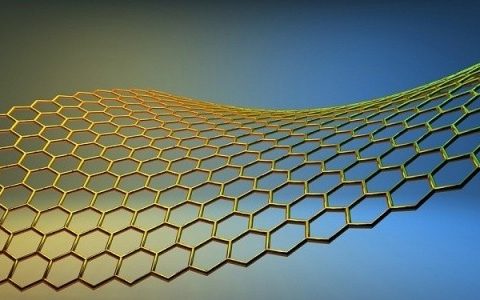

利用单个分子构建电子器件有希望突破目前半导体器件微小化发展中的瓶颈,其中实现可控的单分子电子开关功能是验证分子能否作为核心组件应用到电子器件中的关键步骤。在过去20年,分子开关被广泛的研究,但仅有的几个单分子光开关器件研究工作都只能实现单向的开关功能,如何获得真正意义上的分子电子开关存在着巨大的挑战。最近,北京大学化学与分子工程学院郭雪峰课题组联合美国宾夕法尼亚大学Abraham Nitzan教授课题组、北京大学信息科学技术学院徐洪起教授课题组及其他合作者协力攻关,利用二芳烯分子为功能中心、石墨烯为电极成功实现了可逆单分子光电子开关器件的构建。

这一研究成果于2016年6月17日以“Covalently bonded single-molecule junctions with stable and reversible photoswitched conductivity”为题在线发表(Science 2016,17,1443)在国际顶级学术期刊Science(《科学》)上,并申请了发明专利。

郭雪峰课题组围绕着单分子光电子器件研究这个难题,开展了长达8年的潜心钻研和持续攻关。早在2007年,课题组就利用碳纳米管电极和两种二芳烯分子构建出了具有从关态到开态单向开关功能的单分子光开关器件(J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12590, 得到了Science和Nat. Nanotechnol.的亮点报道)。为进一步完善单分子器件的制备方法,课题组在2012年发展了利用石墨烯为电极的第二代碳基单分子器件的突破性制备方法(Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12228; Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2565)。在该普适性石墨烯基单分子器件研究平台的基础上,课题组进一步设计合成了三种结构改进的二芳烯分子,并构建了单分子光开关器件,但遗憾的是,仍然只实现了从关态到开态单向光开关功能(Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 8666,得到了Nature的亮点报道)。

理论分析揭示,在这些前期的体系中,分子和电极之间存在着强的耦合,从而导致分子激发态的淬灭将功能分子锁在了闭环构象。分子和电极之间的接触界面一直是分子电子学领域研究的核心基本科学问题,如何有效调控分子和电极之间的界面耦合是在器件中实现分子本征功能的关键(Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5642; Chem. Rev.2016, 116, 4318)。基于这些前期积累,通过理论模拟预测和分子工程设计在二芳烯功能中心和石墨烯电极之间进一步引入关键性的亚甲基基团,所得实验和理论研究结果一致表明新体系成功地实现了分子和电极间优化的界面耦合作用,突破性地构建了一类全可逆的光诱导和电场诱导的双模式单分子光电子器件。石墨烯电极和二芳烯分子稳定的碳骨架以及牢固的分子/电极间共价键链接方式使这些单分子开关器件具有空前的开关精度、稳定性和可重现性,在未来高度集成的信息处理器、分子计算机和精准分子诊断技术等方面具有巨大的应用前景。

这项研究工作使得在中国诞生了世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件。Science的审稿人盛赞该工作,说“数据留下极其深刻的印象(The data are extremely impressive)”“在以前的任何文章中还从来没有看到过具有如此强大开关功能的分子器件(I am not aware of any paper that shows such robust switching behavior in a molecular junction)”。Science同期内的Perspective Article以“Designing a robust single-molecule switch: A single-molecule switch works at room temperature”为题对此工作发表了长篇评述(Science 2016, 17, 1394)。该评述指出:“贾等的研究所示范的科学展示了在纳米尺度上对物质的精致控制,是一个凭借自身力量的、可敬的智力追求,具有广泛的长期效应。(The science as exemplified by Jia et al.’s study represents exquisite control over matter at nanometer length scales and is a worthy intellectual pursuit in its own right with broad, long-term benefits.)”这些研究证明功能分子的确可以作为核心组件来构建电子回路,这是将功能分子应用到实用的电子器件迈出的重要一步。早在2013年《自然·纳米科技》发表评论(Nat. Nanotechnol. 2013年6月分子电子学专刊)指出:碳基器件结构提供了更坚实的分子器件研究平台(Carbon-based architectures could provide a more robust platform for molecular–electronic concepts),开拓了分子电子学研究领域的新方向,使得以前不能开展的工作成为可能,孕育着新的突破。

郭雪峰课题组博士后贾传成、Abraham Nitzan课题组博士后Agostino Migliore、郭雪峰课题组2013级博士研究生辛娜和徐洪起课题组黄少云副教授为该论文共同第一作者。北京大学化学与分子工程学院郭雪峰、美国宾夕法尼亚大学Abraham Nitzan和北京大学信息科学技术学院徐洪起为论文的共同通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金委、科技部和教育部基金的资助。

论文链接:http://science.sciencemag.org/content/352/6292/1443

(据北京大学)

原创文章,如若转载,请注明出处。