虽然早在35-40亿年前地球上就出现了生命,但迄今为止人们仍然无法理解生命在原始条件下如何起源。基于原始细胞模型的研究为剖析生命起源的机理提供了可能。生命是动态的,所有的生命过程都需要能量参与;没有能量流的存在,细胞会死掉。因此,原始细胞模型应该处于非平衡态,与环境之间存在能量和物质的交换。但目前广泛研究的以空心囊泡为基础的模型都是建立在平衡态基础上的,与环境之间没有明显的能量流动。

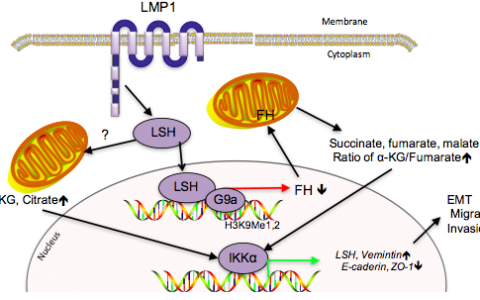

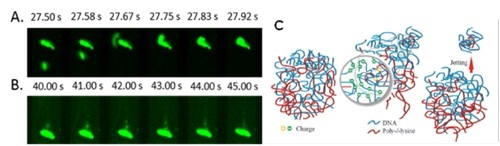

考虑到直流电场在活细胞内外普遍存在,在组织的形态生成(Morphogenesis)和再生(Regeneration)过程中起着重要的调控作用,而且闪电或放电也被认为是在原始条件下合成分子的有效途径,北京大学梁德海课题组以DNA和聚赖氨酸(PLL)形成的复合物微滴为原始细胞模型,研究了该模型在电场下的动态行为。结果表明,双链DNA与PLL形成的复合物液滴在电场存在下发生了选择性的定点吸附、融合以及释放小粒子的行为;所释放出的小粒子的迁移率比自由DNA还要快2倍。这些现象在平衡态下是观察不到的。一种合理的解释是电场诱导的复合物的极化和歧化(disproportionation)。

当把双链DNA换成单链寡聚核苷酸(ss-oligo)时,所形成的复合物液滴在电场下发生了周期性的内分区化(sub-compartmentalization),尺寸和形状的动态调整,自发地释放和保留物质,有选择性地、定向从环境中摄取物质等与生命活动非常类似的行为。而且电场还能够脉冲式地增强在微滴中进行的酶反应。这部分工作近期在Nature Communications发表。非平衡态原始细胞模型的研究有助于剖析生命起源的可能机理,对于丰富平衡态理论也有重要意义。

课题组与北京大学化学与分子工程学院分析化学研究所的赵美萍教授、英国University of Bristol原始生命研究中心的Stephen Mann教授合作,得到了国家自然科学基金委和科技部973项目的资助。

相关论文链接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/cc/c4cc07537d

http://www.nature.com/ncomms/2016/160215/ncomms10658/pdf/ncomms10658.pdf

(据北京大学)

原创文章,如若转载,请注明出处。