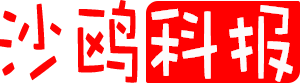

汶川地震余震分布

文/阿树《震识:那些你想知道的震事》副总编辑

身在地震频繁的台湾,相信在地震后若常关心报导,便不陌生「前震」、「主震」、「余震」等名词,这些名词从字面上看来就简单易懂,是故媒体报导也总是朗朗上口。只是熟悉这些名词并不代表理解这些词的意涵的用法,虽然这件事情过往的文章如《断层上的短暂瞬间:动与不动之处 ( 下 ) 》一文中也曾简单提过。不过因为常有看到误用的情况,还是忍不住再写一篇说明白!

地震序列中操作型定义的分类

很多时候我们习惯从「前因后果」来了解事物,不过这些名词的使用,时间却早于了解它的前因后果之前。举个例来说,日本地震学之父大森房吉在提出余震时间分布的关系式的文献是在1864年发表[1],但关于地震成因为断层的弹性回跳理论的文献,则是到了1910年才问世[2]。也就是说这些词的发名与知道它的成因无关,而是以直接观察的角度来作分类。

这时我们再来看定义:发生在相近时间、空间(不单是地表,地底下的深度也邻近)上的一连串地震,可以称为「地震序列」,而地震序列中的地震,依照发生次序可分为前震、主震和余震,难以判别主震的地震序列称之为群震[3]。这时我们可以思考几个问题。

问题1:某地发生了一次规模4.5的地震,几个小时内又发生了一个5.0的地震,接着几分钟后又来了一次规模4.7的地震,那谁是主震?

这个问题比较简单一点,依照前述的定义,第一次的规模4.5为前震、规模5.0的为主震、最后一个规模4.7的为余震。

问题2:承上,在介于规模4.5地震和5.0主震的那段时间,地震学家有可能知道规模4.5的地震是个「前震」吗?

以目前我们对地震的了解,这还是很难做到的事,要是能知道的话,那等于是临震尺度的地震预测了!

因此我们可以发现,某个地震是属于前震、主震还是余震,是有可能随时间变化的。某个地震过后发生了更大的地震,那时间上较早发生的那次地震就会变成前震,而下图的报导截图,便是混淆了分类定义的例子。

所以这些分类很重要吗?

先说结论:它曾经很重要,现在看起来应该还是很重要。

之所以重要的理由,在于我们在建构一门科学论点的时候,最需要的就是观测并找寻规律。我们应该也都会同意,某个大地震的地震序列中,规模最大、释放能量最多的那一次地震,是我们最需要关注的,因此称之为「主震」,颇为合理,而在主震前的小地震就称为前震、之后的地震则称为余震。而在地震仪问世后,随着足够的资料累积,我们才有办法探求其规律。

「余震」在这部分研究发展较为完整,因为其规律较为显著。在此先贴心小提醒,接下来的内容涉及数学公式,如果您有看了数学式子会头昏的症状,可以跳过此段到最末段。

早在1894年大森房吉就提出了大森法则(Omori’s law),说明余震会有衰减的规律,而且可以用数学式表示:

N(t)=K/(t+c)

其中N(t)是主震后的余震数量,t是时间,K、c为常数,代表余震是直接和时间接近反比的关系。大森房吉当时以为数不多(相较现在的地震资料非常少)的资料下,分析出余震的规律性,着实不易,是很重要的科学进展。

而到了1960年代前后,宇津德治又稍作修正,加了个衰减指数p,让这个公式更能适用在更多情况(名为修正–大森法则或大森–宇津法则)。

N(t)=K/(t+c)p

同时,在1954年,建置「芮氏规模」的芮克特(Charles Francis Richter)和古腾堡(Beno Gutenberg)也对于余震的规模提出了古腾堡–芮克特法则(Gutenberg–Richter law ),提出余震除了数量上的变化,还有规模上的变化,这个变化规律就很复杂了:

N=10a-bM

式子中的N是发生规模M的余震个数、a、b是常数。

简单来说就是余震的规模「大致」上会随时间变小,但要细究下去,其实应该是「规模越大的余震,发生的机会会随着时间过去而降低」。因为余震并不是百分之百的衰减,而是有一定的趋势性变化,因此这个公式等同是在余震的统计分析上加上了规模的考量。

先有了观察,才去推敲机制的科学发展

综合上述的地震研究,加上我们对断层行为了解的演进[3],现在我们已经了解,余震是大地震后断层上的应力重整的行为(不一定完全在断层面上,也可能在邻近区域)。所以实际上我们要判断某个地震是否为前一个大地震的余震,除了考量空间上是否有相关、是不是同个断层的作用之外,还有上述的古腾堡-芮克特法则与修正-大森法则等作为科学上的依据.

接着我们继续看下个问题。

问题3 :再承前面提到的第2题,如果又过了3年,同个地方又发生了一次规模4.5的地震,又该如何分类这个地震?是5.0主震的余震?还是下一次发生主震的地方?

要回答这问题,得要先了解现今对余震产生机制的看法:

一般来说,如果当地震后的个数已恢复到接近大地震发生前的背景值(注),这时大概也可以算是一个地震序列已结束,但规模非常大的地震,就较难定义。像是规模9.0的311东日本大地震的五年后,仍有规模达7.4的余震。听起来或许会觉得「怎么可能这么久还有影响?」但试想一下前面提到的古腾堡-芮克特法则,其实就告诉我们余震并不是「一定越来越小」,而大地震后对邻近地区岩层受力情况的影响也甚大,断层的应力重整过程释放的能量也相对较大,就像是不同剧烈程度的运动后乳酸堆积的程度也不同、恢复时间也可能随着运动越剧烈而延长的概念。

所以,看似粗略的前震、主震、余震分类,却在漫长的科学研究中发现了不简单的地方,至少在余震的行为上,我们已有长足的认识。不过直至现在,这些地震的观察与分析仍还尚未足够,理想上,我们希望能从同一个断层、不同次的大地震序列的地震资料统计寻找规律,便能借此来预测下一次地震。但实际上许多大地震之前是没有明显前震的,这让科学家很难找到前震的规律性,加上断层滑动的行为经常也不单纯,能量的释放不一定完全反映在地震之上(如之前提过的「潜移断层」 ),这样一来断层累积能量的程度便不易从地震活动评估。寻找地震前兆的方法或是触发地震的成因,或许其实还在前震的资料中只是尚发掘,又或者还有更多的资料等待我们去收集,这也正是现代地震学家们的重要课题之一!